Pela segunda vez neste infindável começo de 2026, Donald Trump se vê à frente da tentadora possibilidade de se livrar de um adversário. Após atacar Caracas e capturar Nicolás Maduro, o presidente americano estuda opções para golpear a abalada teocracia do Irã.

As semelhanças param por aí. A complexidade do cenário no Oriente Médio e o contexto em que os aiatolás foram colocados contra a parede por quase duas semanas de protestos crescentes formam um desafio muito maior para os Estados Unidos.

Na Venezuela, o arranjo acabou sendo feito de fora para dentro. Meses de pressão bélica resultaram numa operação pontual, que removeu Maduro e preservou o regime. O fantasma da debacle no Iraque falou mais alto.

Azar da democracia, que sumiu do discurso em Washington após o fracasso em fomentar uma oposição viável ao chavismo. Aquela que emergiu nas urnas de 2024, afinal, foi tolhida por fraude.

Tudo isso ocorreu com indícios de colaboração interna. Tudo o que os chavistas têm de fazer é aceitar a troca de sócio, do combo China-Rússia para os EUA. Por evidente, muito pode dar errado, principalmente se as rusgas internas da ditadura evoluírem para algum tipo de golpe palaciano.

No Irã, o processo é mais intrincado. Os sinais de colapso da teocracia instalada em 1979, que de tão antiamericana injustamente fez o ramo islâmico xiita virar sinônimo de radical no Ocidente, já eram visíveis.

Mas o regime foi bem-sucedido em abafar o dissenso nas rodadas anteriores de protesto, em 2009, 2017, 2019 e 2022. Desta vez, contudo, a onda parece mais estruturada e violenta, sugerindo um risco existencial.

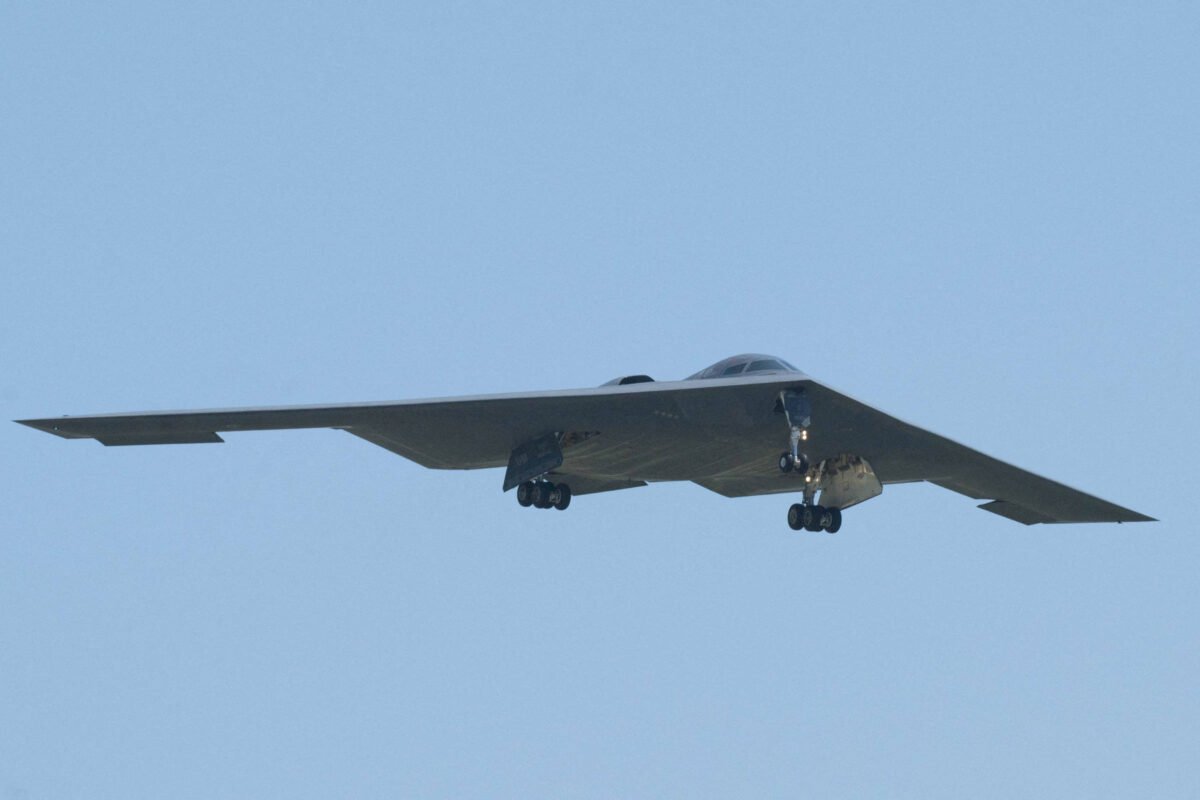

À primeira vista, parece o cenário ideal para um golpe de decapitação, seja com mísseis hipersônicos Dark Eagle baseados no Qatar, seja com uma incursão aérea apoiada por Israel, ao estilo do que foi feito na guerra dos 12 dias de 2025.

Só que os efeitos de tal ação são imponderáveis, a depender do alvo escolhido. O assassinato da elite política do país, aiatolá Ali Khamenei à frente, deixaria o poder na mão da Guarda Revolucionária, que é tão imiscuída na vida econômica do país quanto os generais corruptos de Maduro são na Venezuela.

Sem o aiatolá, a chance de o Irã virar uma ditadura militar ainda hostil aos EUA parece grande. Noves fora que o discurso da agressão externa, inculcado por gerações no Irã, poderia ser renovado. O ataque americano de junho passado deu algum oxigênio à teocracia, que agora parece exaurido.

Isso levaria à opção mais ampla, com um bombardeio que também anulasse a Guarda. Neste caso, haveria um vácuo de poder. E, a exemplo da Venezuela, não existe uma oposição coesa capaz de tomar controle de um país tão organizado em torno do sistema criado por Ruhollah Khomeini.

O príncipe herdeiro Reza Pahlavi tem sido inflado como um símbolo nacional a ser restaurado, restando saber quanto tempo demorará para os iranianos lembrarem por que o pai dele foi derrubado em 1979. Pode dar certo, mas o perigo de uma guerra civil em linhas étnicas parece tão grande quanto.

Trump, que segundo a mídia americana já analisa planos de ação, ainda tem tempo. Qualquer ataque ao Irã precisa ter o apoio de um ou dois grupos de porta-aviões para minimizar a inevitável retaliação do país persa às bases americanas no Oriente Médio.

Neste momento, não há nenhum. O grupo mais próximo está no mar do Sul da China, centrado no USS Abraham Lincoln. Se for deslocado para perto do Irã, demorará talvez uma semana para chegar. Qualquer ação antes disso encerrará muitos riscos.

Por fim, os protestos podem simplesmente derrubar o governo antes de os EUA entrarem em ação, com ou sem Israel. As ofertas de acomodação do presidente Masoud Pezeshkian também podem ser ouvidas, embora isso hoje pareça improvável.

Em qualquer caso, a instabilidade parece inevitável num país que controla o estreito de Hormuz, gargalo por onde passam 20% do petróleo e 20% do gás liquefeito consumidos no planeta. Em comparação, a Venezuela produz menos de 1% do óleo global.